味噌って買うものだとおもっていたけど自分で作れるの?

簡単に作れますよ。しかも抜群に美味しいです。

道具の準備が大変そう…

本格的にたくさん作るのでなければ、家にあるものを使ったり100円ショップで購入ができますよ

さっそく作り方の流れを見ていきましょう。

なおここでは、麹が多めの甘口味噌の作り方を説明していますが、中辛・辛口も作り方の流れは同じです。

所用時間:1日 ほとんどが大豆の処理

仕込みには丸1日必要です。

ほとんどが、大豆の処理(浸水、煮る、つぶし)です。

休日の前夜に大豆の浸水を開始し、翌日午前中に作業の続きを行うのがおすすめです

材料と道具

米味噌の材料(出来上がり量約2.6㎏)

材料は大豆、塩、麹、水の4つだけです。

使用する生米麹をキリの良い1㎏にすると、味噌の出来上がり量は約2.6kgとなります。

【材料】

- 大豆(乾燥)

-

500g

- 塩

-

310g(塩分濃度12%で計算)

- 生米麹

-

1,000g

- 大豆の煮汁

-

190g(大豆を煮る時に回収)

道具

基本はお家にあるものを利用し、必要に応じて買い足していきましょう。

慣れてきたら道具にもこだわっていくと楽に味噌作りができ愛着もわきます。

少量作る場合、熟成容器はジップロックがおすすめです。

- 鍋(乾燥大豆の3倍以上入る容量が目安。今回なら1.5ℓ以上)

- 大きいボウルとザル

- 熟成容器(ジップロックなど)

- 衣類圧縮袋Mサイズ(大豆をつぶすときに使用。普通のビニール袋でも良いが破れやすい。たくさん潰すのならミンサーは必須)

- お玉

工程

前日の夕方に作業開始しましょう。翌朝すぐに作業の続きが可能になるためです。

(表示時刻は参考例です)

大豆の吸水(12時間以上) 19:00(前日夜)

大豆をボウルやバケツ等に入れ、水が濁らなくなるまで水を変えながら洗います。

その後、大豆の3倍程度の水を入れ、一晩吸水させます。

大豆は吸水すると2倍以上に膨らむので余裕を持って多めの水を入れておきましょう。

私は多く作るのでバケツを使っています

大豆を煮る(3-4時間) AM7:00(仕込み当日の朝)

給水させた大豆を鍋に移し、水を入れ沸騰させます。

沸騰したら大豆がわずかに動く程度のとろ火にします。

最初のうちは灰汁(あく)が出てくるのでこまめに取り除き、途中からは大豆が湯から顔を出さないように、湯が少なくなったら水をつぎ足します。

なお本ページでは煮てますが蒸しても味噌はできます。

圧力鍋の場合(おすすめ)

圧力鍋だと短時間で終わるのでおすすめです。

ただし、一度にいられる量に限度があるため、大豆の量が多い場合は数回に分けて作業が必要になります。

それでも、1回30分程度なので普通の鍋を使うよりも短時間で吸います。

ちなみに私の使っているゼロ活力鍋は10年以上現役です。

塩と米麹を混ぜ合わせる=塩切り麹を作る(5分) AM8:00

大豆を煮ている間に、ボウルの中で塩全部と米麹を混ぜ合わせながら米麹を手でほぐしておきます。

大豆をつぶす(10分~30分) ※やけど注意 AM11:00

大豆が柔らかくなっているかチェックをします。親指と小指で挟んでつぶせる位が目安です。女性の場合は親指と薬指でも可能です。

柔らかくなったら50度程度まで冷ましてからすべての大豆をつぶします。

つぶす方法はいくつかあります。

- ビニール袋(布団圧縮袋などの厚手がおすすめ)に入れて、足で踏みつぶしたり、空き瓶等を転がしたりしてつぶす

- ボウルに入れ、マッシャーでつぶす

- ミンサー(挽き肉機)でつぶす →大量の場合におすすめ

参照記事:大豆つぶし1時間が10分に!味噌づくりにおすすめのミンサーはこれ

大豆と塩切り麹を混ぜる(5分) AM11:30

つぶした大豆、塩切り麹をボウルや袋の中で混ぜ合わせます。

随時、大豆の煮汁を入れて固さを調整します。

固さは好みによりますが、固すぎても扱いにくく、柔らかすぎるとカビが生えやすかったりします。

一般的に耳たぶ位と言われます。

他で例えると、ハンバーグの種よりもやや硬め、粘土よりもやや柔らかめです。

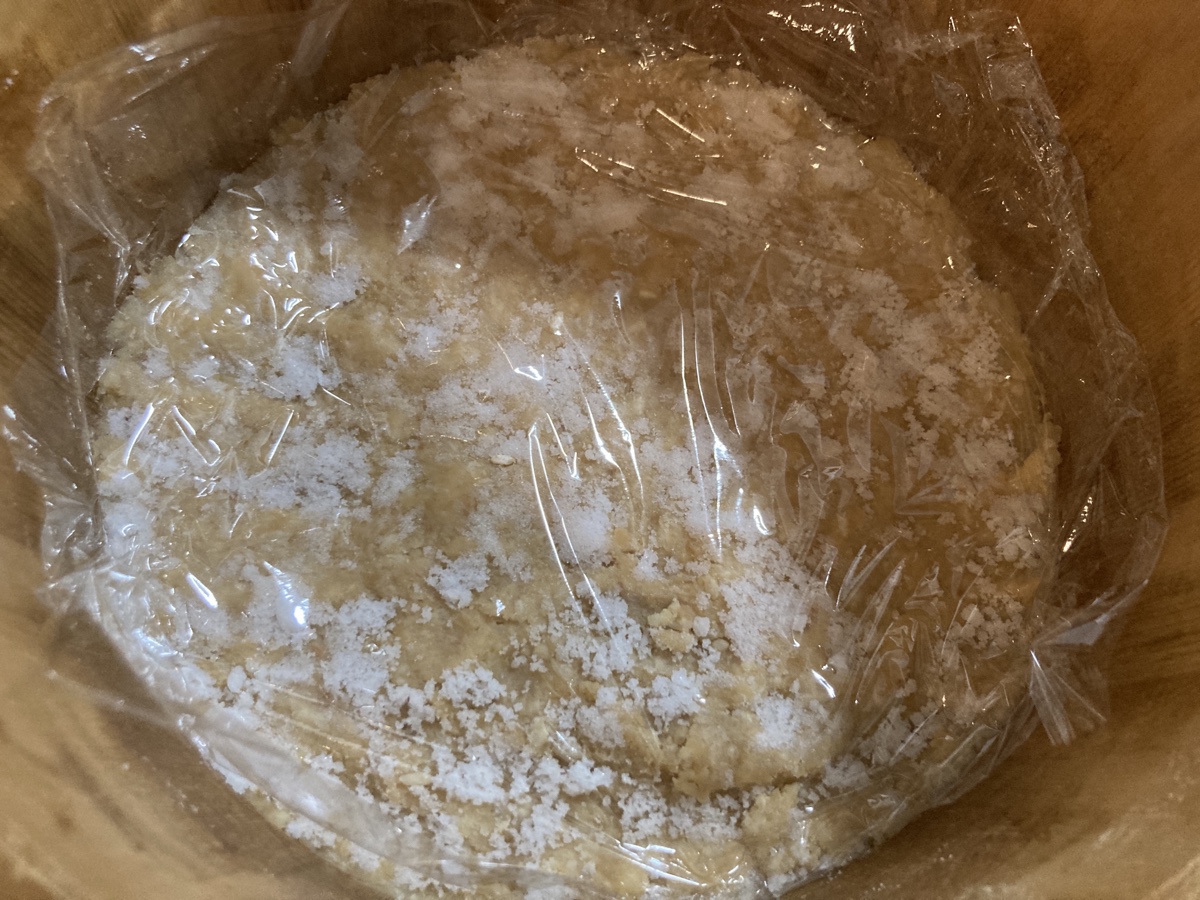

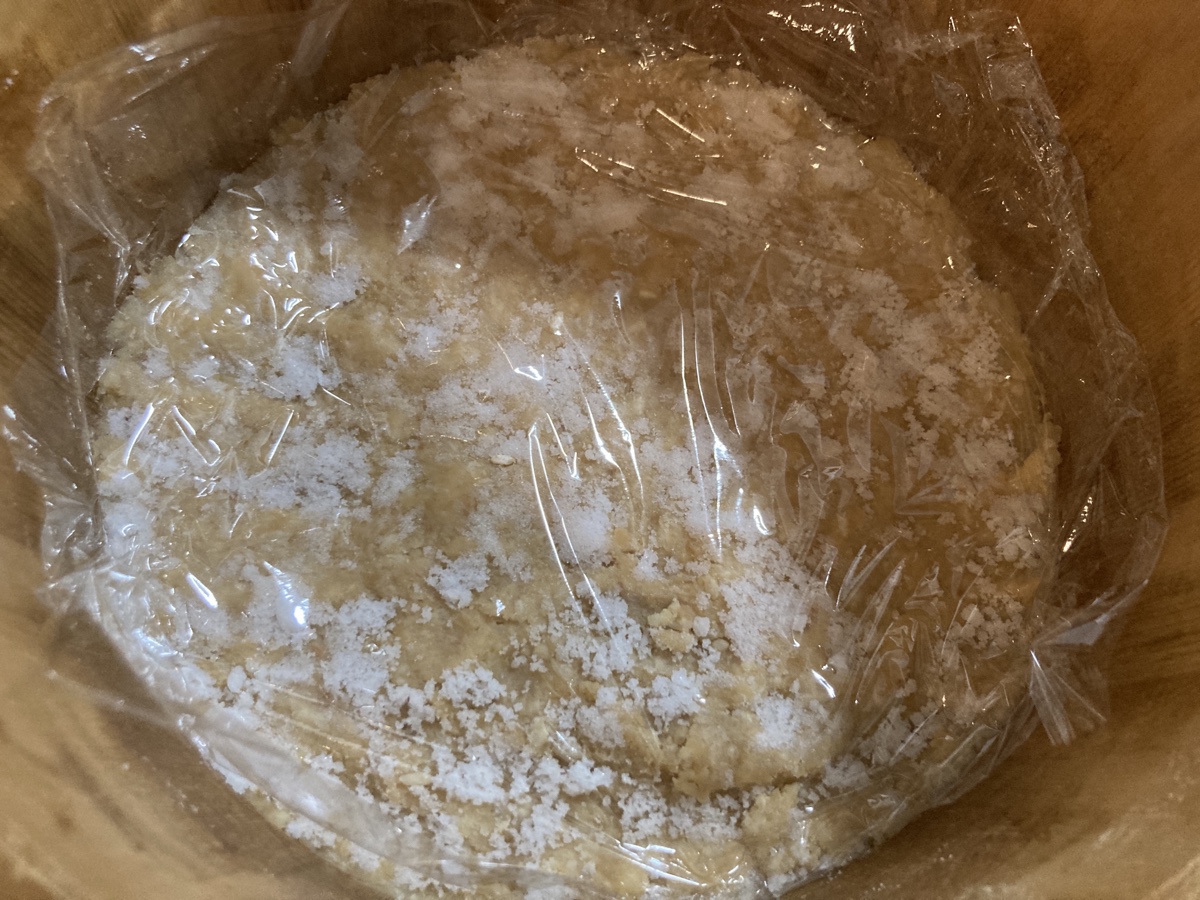

熟成容器に入れる & 片付け(15分) AM12:00

味噌玉を作り熟成容器に入れ、空気を押し出すように容器の奥に詰めます。なるべく空気を抜くことでカビを生えにくくします。

同じように繰り返し全て詰め終えたら、塩を表面にふり、さらにラップをしっかりしておきます。

ジップロックの場合は空気をできるだけ抜いてチャックします。

重石をするとたまりが上に出てきやすくなるのでカビ予防になると言われています(ジップロックは不要)。

ただ重石をしなくても味噌はできます。

作成年月日と仕込み量を記録しておくと次回に役立ちます。

私はエクセルに記録してます。

発酵・熟成(3か月~)

あとは放置するだけで、徐々に大豆と米が麹の酵素によって分解され、旨味と甘味が増えていきます。

目安として3ヶ月程度から食べられますが、夏の暑い時期を乗り越えたあたりが食べ頃です。

食べ頃になったら食べる分だけ別の容器に入れ冷蔵庫で保管します。熟成容器の味噌の表面にカビが生えていることが多いので、気づいた時に削り取っておきます。